「DEW RIDGE RECORDS」は、これまでインディーズレーベルとして存在して参りましたが、今後はフリー音楽プロバイダーとしての機能も併せ持ちます。

フリー音楽とは、ロイヤリティフリーでどなたでも動画等で使用できる楽曲のことで、インスト(BGM)や歌物を含みます。従来も一部の楽曲はフリー音楽として配布してきましたが、いよいよ本格的に対応を開始します。順次作業をすすめ、リリース中の全楽曲が基本的にフリー音楽となります。

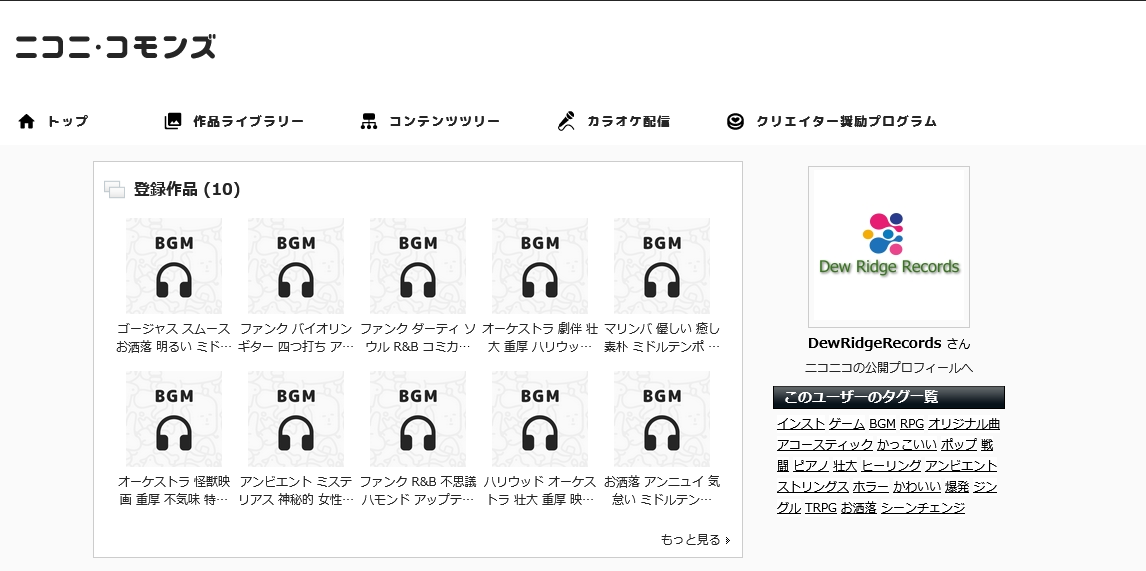

その第一弾として、最初にDEW RIDGE RECORDSからリリースした以下の楽曲を、先日からピアプロとニコニ・コモンズにて公開しています。

A’ROUND / ACTiVATE (feat. パキラ, minaraigt) – ピアプロ

[ピアプロDL可] A’ROUND / ACTiVATE (feat. パキラ, minaraigt) – ニコニコモンズ

・ピアプロは無料利用でき、楽曲ダウンロードも無料です。

・ニコニ・コモンズも無料ですが、ダウンロードは有料会員のみです。

DEW RIDGE RECORDSは全楽曲がJASRAC信託なので、配布はJASRACと包括契約のある上記2サイトからのみとしています。

利用条件等は、各サイトやページにてご確認下さい。(著作権は放棄していませんのでご注意下さい)

この改編に伴い、DEW RIDGE RECORDSのサイトやYoutubeチャンネルもアップデートしていきます。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

久々にミックスで嵌ったので、また記録がてらに投稿。

ボーカルミックスをしていたのですが、Sonnoxの「Oxford Reverb」を導入したのでテンションが上がっていたんですね。アルゴリズミック・リバーブの名作で、その音は非常に肌理が細かく美麗、「濡れた」感じの高品質な反響音がします。特にボーカルに使うと効果バツグンで、歌声の良さを一段も二段も引き上げてくれます。

実は機能制限版がインタネのABILITYにも付属していますが、VSTだしABILITY専用版なのでProToolsでは使えないのです。それで今回正式版を購入しました。当然、プロツーではAAX版を使うことになります。

プリセットは「JUST REVERB」を使い、そのままだと残響がやや長いので適宜絞れば、もう大抵のプレートリバーブでは太刀打ちできない、それはそれは美しいボーカルリバーブが掛かります。もちろんFXトラックを立ち上げSENDで送ってる。

やはりProToolsで聞くSonnox Reverbの音は格別だなぁ、と感動していましたが、それだけと芸がないので、DelayもFXにインサートした。プロツー付属のTAPE DELAYだと音が変わりすぎるので、Reel Tape Delayを入れた。見た目から前者は楽器用らしいが、後者はスタジオ用で、音質変化は少なくうまく馴染んでくれました。

……と、ここまでは良かったが、ミックス終えてマスタリングして、CDに焼いて色々な環境で聞いてみると、どうもボーカルの音質に違和感がある。中域~高域あたりに聞きなれない「ボヤけ」があるようだ。

アレンジの関係で楽器パートに被っているのかと、色々と調べて最後に気付いたのが。そうです、馴染んだと思っていたReel Tape Delayが犯人だったのです(w)。

こうやって順番に書くとすぐ犯人はわかるが、作業中はなかなか気付かない。結局、WavesのH-Delayを代わりに入れて、ボヤけが霧散したのだけど、やっぱりDAW付属プラグインは、クリティカルな用途ではあまり使用しちゃいかんと思った次第。ボーカルのような重要パートにはなるべく別売り単品のプラグインを使った方が、経験上も吉のようです。

(逆に重要度の低いパートなら、軽いし付属プラグインは使うべきですね)

Piaproに続き、ニコニ・コモンズでもフリーBGM公開しました。

https://commons.nicovideo.jp/user/5932205

今のところJASRAC登録作品ばかりなので、プレミアム会員しかDLできないようです。

今後とも作品を追加して参ります。

最近つくづく思うが、作詞・作曲よりも、編曲(アレンジ)の方が実は難しい、という事実……。全工程やっているからわかるが、作詞・作曲は技術的なところよりも、感覚的な部分に拠る面が大きく、わりとすんなり終るのがほとんど。(コード進行決めは理論が入ってるが、逆にそこから大きく逸脱することはない、少なくともポピュラー音楽は。便宜上今はコードも作曲工程に含める)。

編曲になると、歌詞やメロや曲調を、どう最大限活かすスコア(トラック)を作るか、というのを考えないといけない訳です。曲のコンセンプトなんかも頭の隅に置いておく必要がある。物悲しいバラードなのに、血湧き肉躍るリズムアレンジじゃチグハグもいいところだしね。といってあまりに類型的なものじゃ陳腐になるが……。

編曲も、やはり大きな部分は音楽理論だったり、典型的な編成やパターンというものはあります。それは多くを既存の楽曲から学ばないといけないものですが、あまりに突飛なものは自ずと曲に合わないので、まあこういう感じだよね、ってところは各ジャンルごとに存在する。

ところが……そういったロジックだったりフォーミュラをなぞるだけじゃなく、やっぱりどこかで「行けー!」みたいなパッション、それは理屈を超越したものですが、それに身を任せた方が結果として良いものが出来たりするから、また不思議なものです。

純粋な編曲技術的なところと、湧き上がる音楽的パッションがバランスより入り混じると、凡庸じゃない曲(編曲)が仕上がるじゃないでしょうか。

(この件に限らずとも)バランスはとても大事だと思ったりするわけです。編曲次第で曲が良くなったり悪くなったりするので。

今言ったのは、自分で作詞作曲した曲の場合なので、他の作家さんやシンガーソングライターさんが書いた曲だと、今度は更にこの人の書いた曲の意図は、とか、この人の音楽性はこうだから……ってところも考えないといけなくなる。またハードルが上がるわけです。発注者側(プロデューサー)の要望も、もちろんある。

自分で書いた曲だと、ぶっちゃけ作詞作曲している時に、ある程度アレンジプランなんかも考えている、というか一緒に浮かんでいる。基本それを具現化していけばいいわけだから、それは何工程かすっ飛ばせるわけです。

ここから、手持ちの音源でどうアレンジを具体化してトラックを作るか、という打ち込み戦略的なところも、無論必要になってきます。ギター一本で作っているわけではないので。

こうなると、もう一人何役なんだよって話だけど、このあとにはミックス工程も控えているわけで……まあ長くなるので今回はこの辺で(w)。

とにかく編曲は難しいぞ、って話です。(少なくともかなり巷の音楽をたくさん聞いて見知っていないと、要望に応えられないはず)

ミキシングでちと痛い目に遭ったので、とりあえずメモ。

シンセポップ調の曲を書いて、バックをふわっとした感じにしたかったんですね。(ドラムもベースもシンセ)

それで、一応普通にリズムもある曲だったので、ミックスで普通のバンド曲と同じように、ほぼ全トラックにコンプを掛けて音を抑える感じで揃えた(つもりだった?)。

どうもミックス中から違和感があって、アレンジを間違えたのか……いやそんなはずは、とか、マスタリング後も、なんだか音が不自然。全般的に平板で、ついでにハイも足りないのでここでもEQで持ち上げたり。

CDに焼いて色んな環境で聞くと、どうもハイファイな環境になるにつれ音がダンゴになってるな、と、まあ歴然と。

ここまで読んで理由がわかった人もいるだろうけど、そう、コンプが原因だったんですね。しかし掛け過ぎってほど掛けてなくて、ほぼピークで若干かかるRATIO1.5-3くらいの軽いやつ。これでも音がダンゴ化した。

シンセは、生楽器に比べてエンベロープもはっきりしているから、わずかな圧縮でもメタメタに効くってこと。今回はシンセポップだったので、余計にその点が目立ってしまった。

というか、バンドサウンドの中のリードシンセなら、そんな感じでコンプを掛けておくと、他のパートと馴染むので良いんですがね。

今回は、ふわっとした感じを目指したのでコンプを念入りに挿したんだが、ダイナミクスが死んだだけでした。

解決策は、ほぼ全てのコンプを外した。そりゃあもう見事にダンゴが解消して、副次効果として、高音域の成分が自然に復活して、変なハイ上げも不必要になった。現代のソフトシンセは上品で、ハイも非常にきれいに出てるからそこを弄るとおかしな音になるんですね。(コンプを掛けると低音に比べてエネルギーの弱い高音が死にがち)

教訓:無駄なコンプは休むに似たり。

(といっても、普通のバンド歌物だと、耳がコンプの音に慣れてるから、掛けないわけにはいかないが……。ボーカルにも絶対掛けるので)

以前もちょっと試行錯誤中と書いていた、サンプリング音源の奏法(アーティキュレーション)指定のやり方。とうとう自分なりの最強の方法を見つけたのでご紹介。

ただDAWがABILITYなので、他の製品だとこの方法が使えるかどうかはわからないが、たぶん似た方法でできるはず。

ピアノロールを開くと、左側のピアノ鍵盤が表示されている部分がありますね。(これは万国共通) ここをクリックすると、鍵盤の代わりに任意の楽器名を表示できるように切り替えられる。あとはもうわかると思うけど、この楽器名のところに奏法名を入力していけば、ひと目でどの奏法を指定するかわかるって寸法。

ABILITYだとこの楽器名セットをそのままセーブ・ロードができるので、音源ごとにこのセットを用意していけばいい。

このロード・セーブさえ面倒なら、プロジェクトのテンプレートに最初から組み込んでおけばOKです。

たぶんこれ以上簡単で明解な指定方法はないと思います。キースイッチでの指定ならこれで最強・最終回答でしょう。

現状で、クライアントさんから楽曲制作を依頼された場合、どうなるか、調べた分をまとめてメモ書き。

以下クライアントさんが出来ることです。

●JASRACへの申請なしにできること

・Youtube、ニコニコ動画、nana等への楽曲使用動画の投稿

(国内主要サイトはほとんどがJASRACと包括契約済)

・ライブハウスでのライブの楽曲利用

(ライブハウスがJASRACと包括契約をしているか、主催者・イベンター・レーベル等が手続きしている場合)

・ブログへの歌詞のポスト

(国内主要ブログサイトでJASRACと包括契約済の場合)

・SpotifyやiTunesなどへの配信

(配信サイト側で利用料をJASRACへ支払うため)

・Youtubeやニコ生などでの生配信での楽曲利用

ネット中心の活動なら意外と色々自由に出来ると思います。一方で……

●JASRACへの申請が必要になる場合

・ホール等大規模会場でのライブ

(主催者・イベンター・事務所等が手続きしている場合を除く)

・CDやレコードの発売

さすがにここまでくると、許諾が必要になります。ほぼインディーズからはみ出している(CDは今は簡単に作れるが)。以下おまけで権利関係。

●権利関係

・著作権は移譲不能なのでこちら

・原盤権はクライアント保有

(でないと、動画投稿などでいちいち許諾がいる状態になる)

・JASRAC登録後は、一般公開作品データベースJ-WIDに楽曲名が載る

(条件付きだがアーティスト名も載せることが可能)

J-WIDの件はなかなかのアドバンテージに思えますが、いかがでしょうか。

今のところはこんな感じです。

とりあえずモデルナの混入物はステンレスとの発表……一応一発アウトの有害物質ではなかった。人体に埋め込むこともある金属だし、注射針もそうだから、安心していいのか。(まあ自分のロットはそもそも該当ではなかったが)

また、血管迷走神経反射という現象があるらしく、極度の緊張などから血圧が下がって気絶・めまいなどが起こるとのこと(ドラマなんかで驚いて倒れるのはこれ)。あの夜は超リラックスの上、自立神経失調症気味なので、ちょっとLEDか何かの光の残像が残った(めまい?)可能性はある。接種後健康状態は非常に良いです。やはり2回目も接種決定だな。

何度か書いてるが7月からJASRAC信託になったのですが、これで自分が書いた曲の著作権は原則全てJASRACに預けられるので、作曲者(作詞者)本人といえども無断で曲を利用することはできません。これは著作権管理と使用料徴収を簡便化するための方策なんですね。

(信託開始にあたってはその点何度も確認されます、念のため。任意契約なので、それが不満なら契約しない選択がとれる)

このため、いわゆるバイアウト(買取)案件は、当方はできなくなっています。権利ごと売り渡そうにも、JASRACに信託している状態なので。

JASRACに著作権使用料を徴収してもらえる代わり、仕事にも制限ができているわけ、簡単にいうと。(実は、このお仕事分野は信託しない、という選択も契約時にできるのだが、今は話を簡単にしています。また自分はJ-WIDを見て貰えれば判るけど、そういう制限はない「全信託」という契約です)

で、まあ色々と仕事や楽曲発表に制限は出来てくるものの、現在ではかなり状況的には便利になっており、商用ネット配信(SpotifyとかiTunesとか)であれば、配信サイト側で自動的に売上からJASRACに利用料を計算して振り込んでくれるシステムになっている。こちらとしては、配信前にJASRACに楽曲情報を登録して、サイトへの申請を忘れなければ良いだけです。

また広く知られている通りYoutubeなどの動画投稿サイトは、JASRACと包括契約をしているため、こちらも別段手続きなく楽曲を使った動画を投稿できます。(実は原盤権までは管理されていないので、一般ユーザが勝手にCD音源などを投稿すると、それは権利侵害の状態になります。ただ原盤権もクリアしている投稿サイトもある) これも、うちは「Dew Ridge Records」で原盤権を持っているわけで、完全にホワイトですね。

制限が出てくるとしたら、やはり曲がCD(レコードも)になる時で、これはJASRACに申請して利用料を払ってもらう必要がある。(自分でCDを出す時も同様です)

これを嫌がってバイアウトにしたいクライアントさんが多いのだろうけど、自分の場合はもうできませんよ、ということです。

(今後クライアントさんが何か出来て何か出来ないのか、もっと書きたかったが長くなってしまったのでまた次回にまとめて)

個人的にいま色んなことでバタバタしてますが、ちょっと今後の参考にでもとググってたら、面白いページを発見。ただ内容があまりにアブない…というかアレなので(察して下さいw)、具体的には紹介はしませんが、あまりにブッ飛んだ名言もあって大笑いでした。(パンがないならケーキを…みたいなやつ)。確信犯で書いておられるので余計に凄い。

前半は非常に業界の現実的な厳しい話が書いてあり、こりゃお先真っ暗だなあと思っていたら、長い記事の後半になって、おっこれは……今自分が志向しようとしている方向が合ってるんじゃないかと、希望が持てる内容で。

とりあえず、今業界も激変、何がどう売れるかもわからない状態で、これまでと同じことを作曲家や制作がやっていても駄目だろうと(確実にジリ貧、というか今の状態になっていく過程で廃業した人もたくさんいるんだから)、その辺りはやはり前提として考えておかないといけないんでしょう。

(個人どころか消えたレコード会社もあるんだから)

良い楽曲を書く、というのは当然で、それをどう世の中に広めて売っていくか…というのは、永遠の悩ましいテーマ。大メジャーが莫大な資金で売り出したがさっぱり…という話もたくさんあるわけで。もちろん当方(弊レーベル)にはそんな資金も力もありませんが。もう従来のプロモーションも(特にオールドメディアを使ったもの)そんなに効果がなくなってきてるんですね。といってネットを使ったプロモはみんなやってるし、すぐ埋もれてしまう。さあどうするか、ってとこです。

それとは別に、もっと歌手やアーティストの皆さんに作詞作曲で個別に作品を提供したい、というのも非常に大きな欲求として自分の中にあります。

こいつにひとつ仕事を振ってやろうか、という方は、ぜひ以下のアドレスまでコンタクトして頂けましたら幸甚です。メジャー・インディーズに関わらずお待ち申し上げております。

ご依頼・お問合せ: twell2010@outlook.jp

’70-80年代リスペクト洋楽系POPSやらシティポップ・AORだったら飛び上がって喜びます…が、その他ジャンルの場合も飛び上がって喜びます。

何かの用で検索していたら、「13歳からのハローワーク」というサイトに冨田勲さんのインタビューが載っているのを発見。このサイト自体、もちろん怪しいものではなく、村上龍さんの同名書籍にヒントを得て、ご本人公認で運営されている、学生向けの職業探求(啓蒙)サイトらしいです。

そういう系統の場所なので、作曲家とはどういう職業なのかを体験談をまじえて述べておられるようで、貴重なインタビューといえそう。結構長めですがスラスラ読めるので、皆様も是非。

著名人インタビュー この人に聞きたい!

冨田勲さん[音楽家]

https://www.13hw.com/interview/07_01.html

他にも色々な著名人がインタビューされているのですが、作曲家としてはもうお一人、三枝成彰さんも答えておられます。実は冨田勲さんとは正反対のことを述べておられる箇所もあるのですが、これは深慮があって、どちらも本当だと思えます。

著名人インタビュー この人に聞きたい!

三枝成彰さん[作曲家]

https://www.13hw.com/interview/19_01.html

いずれにしても他では読めない、かなりざっくばらんで本音の話、読み応えあります。特に業界関係者の皆様は読まれた方が良いと思います。