Youtubeを見ていたら、ベンリガーの新製品リークという海外動画が出てきて、それによると今年は34種ものシンセ新製品を出すらしい。ちょっと前の動画なので、実際リーク通りの製品がもう出てるのも結構ある。

あきれたなーなどと思いながら結局最後まで見たんだが(w)、これが全部過去の他社製品のリイッシュー(コピー)か派生品なんですね。もう徹底してるな、ここは。

確かに、値段も安いし心を動かされるものもあるんだけど、こんなものばかり売れたら、オリジナルのメーカーが(例え現行品じゃなくても)潰れちゃう可能性がある。下手をすると現行品もコピーされてるから。moogとかKORGとかRolandなんか、ベリの大好物だもんね。(特にそろそろRolandはベリを訴えた方がいいんじゃないか)

まあ自分もベリは買ってしまっているから、あまり強いことは言えないが(汗)、それでもオリジナルメーカーへの尊敬は忘れずにちゃんと現行品も買ってますからね。

遊びならともかく(って本当は良くないが)、シリアスに音楽をやりたいなら、やっぱりベリのコピー品は避けるべきですね、実際音がイマイチのことが多いし。なにか最後のマジックがない。

それでもモジュラーのSystem100は奇跡レベルの出来で、今は使ってますが、これも壊れたら買い直さない方がいいかと思い始めてる。(moogコピーは、前も書いたが他人の空似)

ベリの値段が安いのは、もちろん開発費を掛けてないからですよ。どのメーカーも某大な時間を設計と試作に費やして自社製品を完成させてるんだから。それを(根幹部分は)パクってりゃ、そりゃ安く作れるよね。

やっぱり、ベリンガーをあんまり持て囃してはいけないと思いました。(先頃出た20万円のOB-Xaのコピーも、自社デモ動画は良かったが、ユーザーデモを見たら、容赦なく本物との違いを強調されてた。コメント欄も酷評連続)

一応念のため、KORGの海外製品リイッシューは元のメーカーにお伺いを立てているので、セーフだと思います。出来も大変良いしね。

(今回、わかっている人には今更な話だったかもしれません。自戒を込めて)

曲を書いている時は、メロディとコードはわざと古いチープなソフト音源で鳴らして、音がアレンジに溶け込まないようにしています。(このテクは、業界で結構やっている人がいるようです)

その分、アレンジの方は本番と同じ音源を使って作っていくわけですが、そこで問題となるのが例によってアナログシンセ。アレンジを作っている間中、毎日毎日電源を入れて、チューニングして、音色が変わってきたら(温度湿度の関係?)微調整もやって……と、結構な手間になってしまいます。これまではそれでもやってきましたが、先月の夏日に午前中からこれをやっていたら、午後になって突然モジュラーシンセの調子がおかしくなった(w)。

また故障かよ……とブルーになったのですが、次の日は元に戻っていた。あきらかに熱や連続使用の影響でしょう。モジュラーは、ほんと「部品」の組み合わせだから……。

そこで、思い切って、アナログシンセで音を作ったら、それを作曲作業中は使用せず、「似た音」をソフトシンセで作ってそっちを使うことにした。本番(レコーディング)になったら、またアナログに差し替える。よほど凝った音でない限り、ソフトシンセで似た音を作るのは難しくない。今のところこれでうまく行っています。

(サンプリングする手もあるが、音域が変わると結構音が変わるしエンベローブも不自然)

たぶんこれで機器の寿命も延びるんじゃないかと期待している。電源ON時間も減るから、SDGs的にも良いと思われる。

(さすがに設計が新しいMoog Mother-32の方は、ほぼビクとしもしない印象だが。ベリンガーのSystem100は80年代アナログのリイッシューだから……)

アバターみたいなやつに喋らせてみた。

声:音読さん

今回は頓挫した自作計画の話。

モジュラーに限らず、シンセで一番重要な部分はたぶんVCO(発信器)でしょうが、アナログシンセのVCOはそんなに様々な波形が用意されているわけじゃないんですね。これがソフトシンセなら100種類ってことも珍しくないが、アナログだと3~5種類くらいが多い。(変調は掛けられるが) アナログ回路で作れる波形は限られているんですね。

そこでバリエーションを出すために、この出力波形をモデファイしてみようと、モジュラー用の(一種の)エフェクターを構想したことがあった。

まずは何より歪みだろうと、しかも一番簡単なダイオードクリッパーと呼ばれる回路を作ろうと、色々実験。そして実際にダイオードクリッパーをブレッドボード(仮組み用の基板)で作ってみた。

実は発光ダイオードを使ったんですが これも普通にダイオードとして作動するんですね。(ギター用のエフェクターで歪素子に使われることもあるらしい)。

ものすごく簡単な回路ですが、ギター用だと前段にプリアンプ(OPアンプ)が必要になります(あと後段もそうだったと思う)。ただモジュラーは10Vppの世界で動いているので、順電圧が2Vくらいの発光ダイオードなら、そのままで動いてしまう。以前の秋月電子”Neyoトランス”に続いてこいつもパッシブです。面白いでしょ?

この回路にVCOから三角波を入れたり、のこぎり波、なんてやっていくと。

動作すると光るんです、発光ダイオードだから。なかなか笑えますね。

発光ダイオードは色によって順電圧が違うそうで、当然クリップ波形にも違いが出て、音に影響します。

…とまあ、このあたりも追加実験していく予定だったが(最初は赤色でやった)、ここで計画は見事に頓挫。

海外の自作サイトに書いてあった、「自作モジュールはメーカー製モジュールと一緒に使うな。壊したら大損害だぞ」という親切な警告にビビりまくったからです(w)。

そうなんだよ、イモハンダに空中配線のショートとか、ありがちなことをやりかけたのでね。モジュールパネルも作ったし、超簡単な割りには音として面白かったが、まあやっぱり餅は餅屋かなと思いました。

毎日の楽曲制作に使える堅牢さがあるかというと、なかなか自作ではそこまではできません。

この秋一番のショック。モジュラーシンセのモジュールがまた壊れた…。しかも今回は、壊れる瞬間を目撃してしまった。

安定化のためしばらく電源入れたままにしていたんですね。そろそろパッチングするかとケーブル差しかけた刹那、突然全モジュールのLEDが瞬いて、その半分が消えてしまったのです。ギョッとしましたね。

電源ユニットのLEDを見たら、「+5V」だけが消えていたので、ヤバイなんか故障だ!と気付き、すぐさま電源スイッチを切りました。

冷や汗ものですわ、もしかしたらこの様子からして全モジュールが逝った可能性すらある……。

とりあえず、電源モジュールと、特に怪しい挙動をしたモジュールを取り外し、原因の切り詰め。電源は単独では「+5V」が点灯したものの、再びラックに収めると、やはり短時間で消えてしまう。この時点でこいつは使用不能。

怪しい挙動のやつは、最初に全LED点灯させたのを目撃、その後電源を巻き込んだ可能性があるので、後日別環境でチェック予定。

なんと、電源もそいつも中古だったんです。……うーん、安かったが、どうもモジュラーの中古はほぼ地雷と思った方が良いみたい。これまで壊れたモジュールは全て中古。基本「製品」というより「部品」だからなあ。どんな使われ方をしたかわからんし。ウチのようなハードな使用には耐えられないのかも。

とりあえず、電源はベリンガーのやつを新調しました。なんのかんの言ってベリは信頼性高い。

ドキドキしながらラックに組み込んで電源オンすると、幸い他のモジュールは全部無事。いや~、こってり疲れた。

一応、夏に気付いていたこと。モジュラーシンセは作動中に結構熱を出すようで、ラックの隙間からなかなかの熱気が上がってきて、こりゃヤバイかも!?と思ってた。今は抜けたモジュールの隙間が開いているので放熱は良くなった(w)。

熱が故障を誘発した可能性もあるので、モジュラーをお持ちの方は、ラックにみっちり組み込むのは避けた方がいいかも。

いっそパソコンみたいにファンを付けるかと思ったが、ノイズ発生源になっちゃうから、モジュラーには無理でしょう。

金喰い虫だが仕方ないなぁ~、こいつにしか出せない音がある。

話題のアニメ「推しの子」9話まで観た。地下アイドル業界だったり、芸能界の制作側を舞台にしたアニメで、音楽ネタかと思うと若干肩透かしを食う。ネットミームをストーリーに組み入れたり、ってこれネタバレだが、さすがに推しのアイドルの子供に転生(極秘出産)……ってのは人によっては拒否反応かも。犯人探しのミステリー要素もあり、ただ主人公は顔も親に似てるし非常に狭い界隈の話なので、素性はほぼバレバレじゃなかろうか。そのあたり作り手の“嘘”の付き方が下手、っていうかご都合主義っぽい。主人公、クールなようでいて親を真似た女優の演技にイチコロだったり、結構チョロイ(w)のが面白い。

主題歌はYOASOBIでまたまたの大ヒットですが、曲単体で聞くと「?」なものの、アニメ観たあとでは、非常に世界観に合った楽曲と判明。Ayaseさんの作曲家としての力量に脱帽。ちなみ、英語バージョンはイントネーションの関係か中国語感がある。

実家の玄関、雨が降るとちょくちょく夜に明かり窓のところにヤモリ(トカゲ)が出る。もちろん益虫ですから静観ですが、なんと初めて2匹目が出た(w)。玄関のスリガラスをだんだんと登っていくんですが、上にいる個体は見えているらしく、微妙に位置を移動して離れていく。縄張りというか譲り合いなのか。2匹とも腹の色を見ると若い個体だと思う、数年前に出ていた奴は随分年季が入っていた。この移動の動き、スパイダーマンですね、あれって蜘蛛じゃなくてトカゲの動き。

自作でモジュラーシンセ用の簡単なエフェクターを作ってみたが、苦労した割りには音は「うーん」みたいな出来で、しかも自作だからハンダ付け不良があったり、こりゃオリジナル自作系は手を出さない方がいいな、と悟った次第。キットならまあ別だけど、キットもモジュラーのセットの中に入れるときは結構緊張する。不良で他のモジュール故障させたらたまらんもんね。やっぱりメーカー製は音質も品質も非常に良いですね、餅は餅屋ですわ。自作が趣味なら別だけど、大人しく完成品を買った方が良い結果が出ます。

自作系の海外サイトには、自作のやつはメーカー製モジュールと一緒に使うな、壊してしまったら大損害だぞ、みたいなことがほぼ書いてある(w)。

いきなりユーロラックのシンセモジュールが一台故障。米国ガレージメーカー、Synthrotek/MSTのMIDI-CV変換モジュールでした。ウチの制作体制だと必須のモジュールで、ベロシティなんかも変換できて便利だったんだが……。わずか3ヶ月ほどの命でした。といっても中古だが、やはり安さの反面こういうリスクもある。どういう使われた方をしたかもわからんもんね。専用拡張モジュールまで用意していたんで結構キツイ。

ただ、我ながら勘が働くというか、なんだかイヤな予感がしてたんで、先代のベンリガーMIDI-CVを処分せず持っており、こいつに差し替えてコト無きを得た。さすがはベリンガー……と褒めたいところだけど。

今度はベリのベースシンセTD-3のスイッチの反応がいきなり鈍くなった。このお約束の展開どうですか(w)。鍵盤のスイッチのところで、ウチは音源として使っているんで、ほとんど押していない、音色確認のとき以外は。もし本来の利用法みたくガジェットとして使い倒していたら、半年持たなかったかもしれん、確かにスイッチはかなりチャチい。本体でガチガチ打ち込むのが、本来の使い方だもんね。

もっとも、それを見越してか、USBでパソコンから本体内蔵シーケンスを編集できる。やっぱり今はガジェット派の人もそっちが主流かな。

ベース音源としてはなかなかしっかりしていて、以前は文句書いたけど、結構気に入っています。外部のモジュラーとも連携できて、フィルターを外部から制御できますからね。

TD-3はスイッチだから自分で交換できる可能性があるが、MIDI-CVは完全に電子部品がイカれている。修理しても今後うまく作動し続けるか不明。最悪異常な電流電圧出して他の高価なモジュールを道連れにされたら、目も当てられない。嗚呼引退決定。

まあ経年変化や故障っていうのは、楽器である証拠でもあると思います。こんなの例えばギターなら当たり前ですからね。ソフトシンセばかり使いすぎて、ちょっと基本的なところを忘れていたかもしれない。

ドイツのベリンガーといえば、品質イマイチだけど価格はお手頃……みたいなメーカーとして業界では永らく知られてきました。ところがアナログシンセのブームに乗って、名機のリイッシューやらオリジナル製品を出すようになって、評価は一変、高品質プロダクトも出せる会社として大いに名を上げています。(むろん、今でも早い・安い・旨い系の製品も作っている)

自分が使っているモジュラーシンセのSystem100シリーズも、無論80年代にRolandが出していたSystem100mのリイッシューです。入手不可の部品があったり、ユーロラック向けに機能を追加していたりで、完全なデッドコピーではありません。こうなると当時の音を再現するのはかなり難しいと思うけど、この製品は見事にやりきっていますね。

自分は、80年代のオリジナルの100mの実機に触れたこともあるし、使われている曲も知っているので、一応当時の音は知っているつもり。本物の音は、ベリンガーのよりもっと荒々しかったと思うけど、ベリのは現代的にキレイにまとめている感じ。決して別物とは感じられないから、非常にうまく作り上げていると思います。

このあたり、導入前にYoutubeで海外勢の動画を色々見てみたが、やっぱり多くのユーザーは同じ意見でした。彼らが実際に曲を演奏させている動画を見て、こりゃイケると判断したわけです。

で、ベリンガーすごい!ってなったわけです、ここまでは……(w)。

ベリは、同じようにユーロラック規格でモジュラーシンセの決定版、moog system55のリイッシューも作っているんですね。通称タンス、フルセットでは巨大な壁のようになってしまいますが、これはユーロラックなので、実はかなりコンパクトになっています。とはいえフルで揃えるとかなり壮観で映えます。ところが……。

結論をいうと、これ結構moogと音が違う。

ベリの公式動画を見ると、ちょっとイケてるベリのおじさんがモジュールを紹介していますが、音を出した時に、「あれ、なんか違うな」って顔してる(笑)。結構正直なんですね。どうかな、他人の空似、みたいな音じゃないかなコレ。moogというよりgoomみたいな感じ。

なんか違うよな、と思いつつユーザーの動画を色々見てみたが、やはり皆微妙な空気。面白いですね、system100のやつはほぼ絶賛なのに、sytem55はやはりリイッシューとして出来が悪いんじゃないかろうか。

実はmoog自身がsytem55はフルサイズで何度かリイッシューを出していますが、海外勢で本物とベリのやつを並べて、音を比較している動画までありました。これは意地悪だ(w)。当然、誰が聞いても違うよね……ってなります。なんか惜しいんだけどな……。

リイッシュー品なら当時と必ず同じ音、とは限らないという話でした。特にmoogは有名メーカーで、みんな音を知っているし、評価は厳しくなります。

成長を続ける弊社のモジュラーシンセシステム、現在の姿はこんな感じ。

丸で囲ったところが増えたモジュール。上から4基搭載ADSR、左下がベロシティも出せるMIDI-CV、右下がCVミサキー&ポルタメント。

その右がバッファードマルチプル、CV信号を分割するが、ちゃんとボルテージフォロワが付いていて電圧が下がらない。こいつだけ実はアメリカ製のキットなんですよ。製作時間のべ2時間くらい。今はキットの製作手順もメーカーのWebに載っているんですね、便利になったもんです。

これまで使っていたケースに入らなくなったので、大きなケースに載せ替えたら、またスペースが出来てしまい、たちまちモジュールが増えた次第。困った困った、饅頭こわい。

ところでこのモジュラーケース、見ての通り木製ですが、実は自作ではなく出来合いのものです。しかも驚くほどモジュラーシンセ(ユーロラック)にぴったり。というか、元々同じEIA規格の寸法で作られているんですね。ネジ穴レールを付けるとたぶんサイズが合わなくなるので、もう直接木に穴を空けて、タッピングネジで留めています。これで問題ナッシング。(そもそもレール4本で1万円近くする)

ホームセンターで見つけたんだけど、たぶん同じようなものが全国どこでも見つかると思います。試しに捜してみてください。こいつの値段は、中央の仕切りバーを入れても全部で1000円以下。またまた業界大激震だな(w)、モジュラーケースは3万5万が当たり前だから。数が出ないから仕方がないが、ちょっとボリすぎだよね(大抵電源付きですが)。まあ弊社は外に持ち出す予定はないからこれで済んでます。

(この木箱、いわゆる6Uのサイズです。ユーロラックモジュラーは3Uサイズ。3Uサイズの木箱も売っている)

以下、バッファードマルチプルの完成直前の写真。

最近はこんな感じでシンセ道を追求しているわけです。

秋月電子通商のサイトをつらつら見ていたら、目に入ったのがトランスを使ったインピーダンス変換キット。ヘッドフォン出力をライン入力に(無理なく)接続するためのものですが、なんとこれパッシブ(無電源作動)なんです。

トランスを使ったマジックですね、電気的に絶縁された二つのラインが電磁誘導で繋がってしまう。ファラデーの法則ですな。

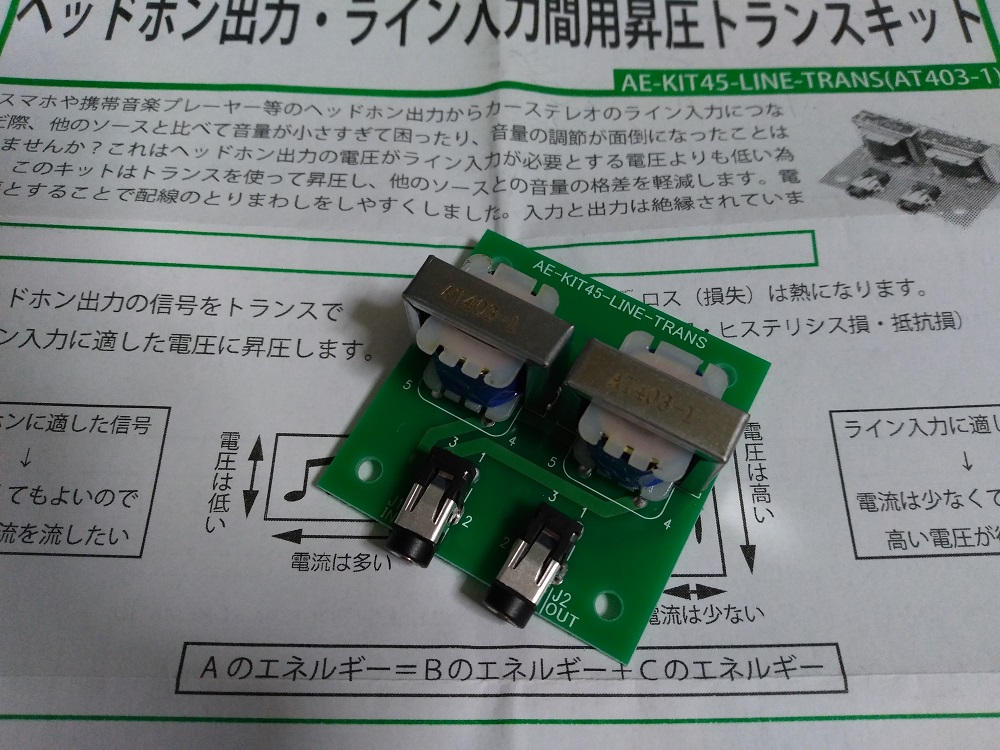

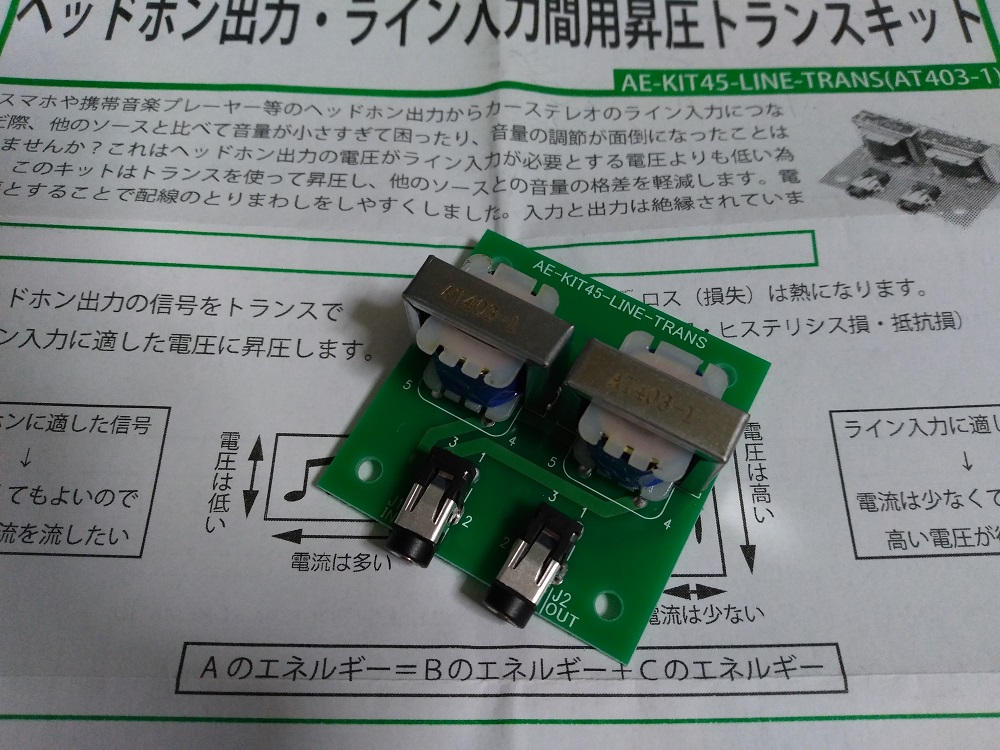

このキット、部品といってもトランス2個とミニステレオジャック端子2個だけ、あと専用基板が用意されていて、組み立て簡単で電子工作リハビリにちょうどいいかと、早速注文して作ってみた。完成したのがこんな感じ↓

これでもちゃんとステレオ対応なのが良い。

トランスといえば音楽業界ではNeveが有名ですが、ちょっと期待したのは事実です。まあNeveというかNeyoみたいな(ゴメンこれが言いたかった)。良音化は無理でもサチュレーターにはなるんじゃないか。

そんなに都合よく変わるわけが……と思って弊社のマスターデータで試してみたら、これがびっくり。物凄く独特の質感が現れました。粒子が粗い…というか、ところどころ歯抜けになった、音の周辺部がすすけていく感じ。プラグインでは聞いたことがない変化です。なかなか上品な効き方で味わいがある。

モジュラーシンセのVCO出力をぶち込んだら、若干バンドパスフィルターが掛かったような音になりました。たぶん信号レベルも関係するんだろうが、トランスの周波数特性の影響でしょう。

先日のカセットに続いて、個別トラックに掛けたら面白い感じになる秘密兵器をまた発見した感じです。

今回は、サチュレーション効果を狙ったので、中国製トランスのキットだったんですね。秋月にはサンスイ製のトランスを使ったキットも売ってるのですが、こちらは高音質だそうで、こうなるとそっちも興味が出てきた。

前者が牛丼大盛1杯分、後者はシングルCD1枚分のお値段。半田ごてを握ったことのある人ならすぐ作れるので、ご興味の向きはいかが。この価格でこの効果は業界激震だ。Neveが経営危機に。そんなことはありません。

(ギターエフェクターのような劇的な効き方はしませんのでご注意を。あくまでミキシング用のプロセッサ・モジュールの部類です)

蛇足ながら、トランスはなんだか夢があるよね。アナログ部品なので厳密には一個一個音が違う。いつか古い機器からトランス外して、トランスボックスも作ってみたい。